最近は、自分の過去に振り返りしながら、外語学習と動機づけ(モチベーション)の関係について考えている。そんななか、自分が話せるようになった言語のなか中国語の経験談をすることを通して、学生、保護者や教師として言語学習に取り組んでいる皆さんにとって役に立てば嬉しい。

理由① 中国語は、教育制度上、初めて自分で選んだ外国語である。

理由② 既存言語(日本語)の知識は相乗効果として役に立った。

理由③ 授業は簡単で、楽しかった。

理由④ 自宅でも自ら中国語について調べ、音楽などを聞いたり、英語を見たりしていた。

理由⑤ 中国語圏の友達、イベントなどを探したこと。

理由⑥ 人生初の弁論大会の達成感。

理由⑦ 人生初の外国語検定の達成感。

理由⑧ 初心者でありながら、他の人にも中国語を教えてあげたこと。

全部は自分の意志でやった。

理由① 中国語は、教育制度上、初めて自分で選んだ外国語である。

自分はスペインで生まれて、家族は全体的にスペイン語で話してくれたが、ベルギー育ちの僕の母を通して、初めて触れた外語はフランス語だった。主にアニメを通してフランス語を体験したから、今でも良い思い出が残っている。そして、小学校1年生から英語を学び初めて、劣等感を抱くほどかなり苦労した。そして中高でも、英語もフランス語も無理に履修させられた。他の投稿でも書いている通り、中学校のごろに日本語を独学しはじめたが、これはあくまでもただの趣味だった。学校の科目として、自分ではじめて選んだ外国語は、グラナダ大学に入ってから「中国語」だった。ここで言語学習の研究者、Gardner&Lambert(1972)が提唱した言語学習に関する2種類の動機付けを紹介したい。

このブログからの日本語訳を使わせていただけると↓

「統合的動機付け」(Integrative motivation)とは、自らが学ぶ言語を使うコミュニティ・文化について興味があったり、もっとその言語でコミュニケーションをとりたい、ときにはコミュニティのメンバーになりたいというような、個人的な動機で言語を学ぶというものです。

「道具的動機付け」(Instrumental motivation)とは、試験合格や就職など、ある具体的な実利的目標のために言語を学習をするということです。

色んな研究によれば、道具的動機付けよりも、統合的動機付けの方が効果的であることが分かる。自分も中国語を選んだ時、試験合格や就職ではなく、下記の理由も示すように、主に対象言語やその文化に興味を持って、中国語圏の人と友達になり、将来中国語圏に行きたい夢を持ったのであった。つまり、目的自体はかなり楽しかったので、英語などを強いられた小学生の時の自分や試験合格、就職のために英語を優先する多くの日本人と大きな差を感じる。

理由② 既存言語(日本語)の知識は相乗効果として役に立った。

もちろん、中国語を学ぶ前から、他の言語も勉強したり、触れた経験もある(フランス語、英語、日本語、ドイツ語、イタリア語、ラテン語、古典ギリシャ語)。大学で中国語を本当にゼロから始めたと言っても良いが、他の同級生と違って、日本語も学んだ経験が特に漢字に関してかなり役に立ってくれたと思う(逆に日本に留学していた時も、日本語の学習に中国語も代わりにかなり役に立ってくれた!)

理由③ 授業は簡単で、楽しかった。

授業の先生はかなり楽しくて、教科書はわりと簡単だった。そもそも、殆どの同級生は中国語は初めてだったので、みんな平等で一緒に学びはじめ、学校外で多くの人が学ぶ人気な英語と違って、格差が生まれにくい環境だったと思う。授業の内容に関しては、ユーチューブで歌を聞いたり、文化の話しを聞いたり、最初からロールプレイも何回もやったりした。

理由④ 自宅でも自ら中国語について調べ、音楽などを聞いたり、英語を見たりしていた。

理由③のおかげかもしれないけど、自宅でも中国語の曲や動画を調べたり、一人で発音を真似して、しゃべってみる練習もしはじめた。

理由⑤ 中国語圏の友達、イベントなどを探したこと。

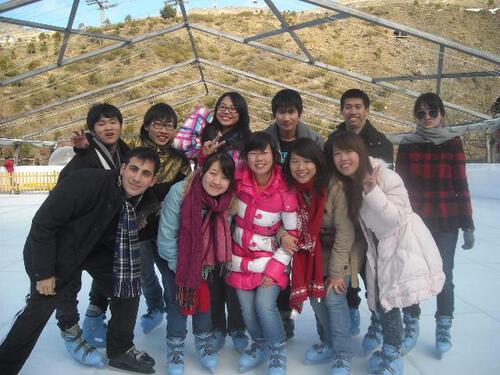

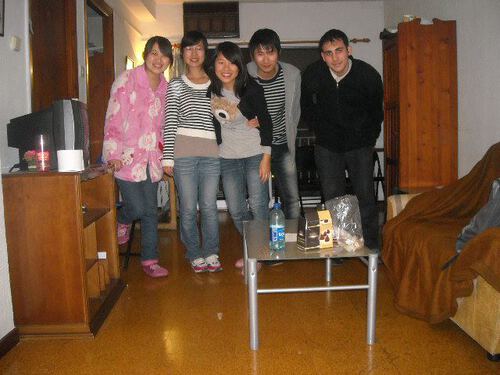

学部1年生のごろから、中国語の先生は中国から来た留学生と全員一緒にご飯に行ったりした。また、2年生の生活に備えて、自ら中国人留学生を探し、一緒に住んだり、交流、旅行、たくさん遊んだりして、自分もみんなに認めてもらえるように頑張った。同じように、中国語を勉強していたスペイン人の先輩と話したり、先輩の家で一緒に中国語映画サークルもやった楽しい思い出もあった。

理由⑥ 人生初の外国語検定の達成感。

そんな時まで、英語などで検定試験を受験したこともなかったが、1年生の時に

HSK(中国語能力検定試験)の1級(初級)に挑戦し、わりと簡単に合格して、とても良い気持ちとなった。

理由⑦ 初心者でありながら、他の人にも中国語を教えてあげたこと。

1年生の頃に中国語がとても楽しくて、夏休みに故郷のアルへシラスに戻って、昔の友達から、地域のビジネスパーソンまでを集めて、全員に少しでも知っている中国語を教えて、どんどん自信が付けたと思う。

理由⑧ 人生初の弁論大会の達成感。

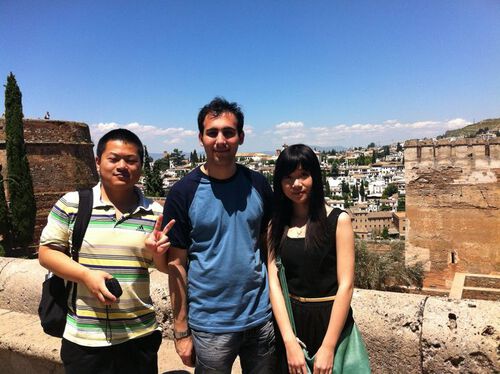

2年生の後期の時に、全国中国語弁論大会に出て、市内の代表の一人になって、ファイナルはバルセロナで、結局勝利できなかったが、「来年は絶対」と決めて、3年生の時にやっと全国第一位となり、2014年に中国のファイナルまでに行った

その後日本に行って中国語の勉強は少し進めて、2015年に北京大学に行った。

結論から言うと、これらの理由のまとめは、全部自分の意志でやったことが肝心であると思う。もちろん、これは中国語に限った話しではない。この経験などに基づいて、生徒たちと複言語の授業をしていて、小学生の生徒の中に、中国語が好きで

スピーチもできる子どももいれば、

HSK1級も2級も合格している子どももいる。みんなも本当にやってみたい言語をやってみたらどう?

その後日本に行って中国語の勉強は少し進めて、2015年に北京大学に行った。

その後日本に行って中国語の勉強は少し進めて、2015年に北京大学に行った。